上海珍档|何成钢:从江南闺秀到革命英烈——朱枫上海缘深

从甬上庭院的笔墨书香,到隐蔽战线的烽火淬炼,朱枫以红枫般炽热的信仰,在乱世中走出一条从闺秀到英烈的觉醒之路,每一步都印刻着对光明的笃信与担当。

《沉默的荣耀》中吴越饰演的朱枫

01

甬上初啼与乱世淬炼:

从闺秀到革命者的觉醒之路

央视热播剧《沉默的荣耀》中,演员吴越扮演的朱枫端庄清秀、慷慨赴死,让观众无限感佩。虽然烈士朱枫不到45岁的短促人生经历鲜为人知,然而每一段细碎日常都缀满了信仰的微光。

1905年,朱贻荫出生于浙江镇海城关一户富裕人家,青瓦白墙围合的庭院里,假山映池、竹影婆娑,同窗陈修良(后任南京地下市委书记,与沙孟海家族有多重交集)回忆,朱贻荫居住的小楼“颇有潇湘馆意韵”。早年就读宁波女子师范学堂时,朱贻荫便以书法见长,更在细腻感知生活中埋下体察疾苦的种子。

朱贻荫的第一段婚姻,是与报关行老板陈绶卿的结合。“九・一八”事变后,她偕夫携女从沈阳南归镇海,渴望在故土寻得安宁。命运弄人,不久后陈绶卿突患急症离世,留下她独自支撑家庭——这份生死离别与乱世困顿,让她愈发渴望找到改变世道的力量。为维持家用,她曾委托上海友人吕逸民(后成为地下党助理)处理母亲与外婆留赠的珠宝首饰,这段早年与上海的交集,为她日后赴沪工作埋下伏笔。

流亡中的朱枫仍然有朝气

1926年,经同班同学陈修良引荐,朱贻荫拜入书法名家沙孟海门下。沙孟海为朱贻荫取名“谌之”,取“诚然笃信”之意;又取字“弥明”,喻“永远光明磊落”。这两个名字不仅是恩师的期许,更成为她毕生信仰的指引——即便后来因工作化名“朱枫”,在1950年上海市人民政府与1983年民政部颁发的《革命烈士证书》上,法定姓名仍为“朱谌之”。而“朱枫”之名的由来,恰与她的革命历程紧密相连:1940年前后,她在皖南新四军驻地开设生活书店,见漫山遍野的红枫如火如荼,便取“枫”字为化名,既显革命者的炽热,也藏住文人的雅致。

1938年,抗战烽火蔓延,朱枫携眷投奔武汉抗战中心。此时的她已不再是只求安稳的寡居女子,变卖嫁妆所得五百大洋,悉数捐给初创的新知书店——彼时书店总股本仅五百元,这笔“投资”实为无偿捐献。新知书店总经理徐雪寒当年与她相识,后来回忆:“她满面风尘像中年世俗妇女,眉宇间却有英秀之气,一看就是知识分子。”此后她辗转桂林、浙江等地,1940年秋天在浙江金华,与朱曦光(丈夫朱晓光的兄弟)等人接手“金华书店”,继续出版发行《刀与笔》《论第二次世界大战》等进步书刊;在皖南新四军驻地,她打理随军书店,让革命思想随书刊传遍军营。这段颠沛岁月里,她完成了从甬上闺秀到革命追随者的蜕变。

02

沪上砺锋与婚姻新章:

隐蔽战线的担当与坚守

1944年,朱枫奉调沦陷区上海,开启隐蔽战线的关键历程。此时的她,已在革命历练中成长为可靠力量,公开身份是联丰花纱布公司会计主管,深灰旗袍袖口常沾着商号印泥与临摹字帖的墨痕,寻常职场形象下藏着为党工作的赤诚。也是在这段沪上岁月里,她与朱晓光结为伴侣——两人在革命工作中相识相知,虽未明确记载结婚地点,但从朱枫主要在上海、朱晓光后来因工作赴山东根据地的轨迹看,这段婚姻更多是“聚少离多的革命伴侣”模式,彼此以信仰为纽带相互支撑。

彼时上海局势复杂,通货膨胀如脱缰野马,上午存款下午便缩水三成。1945年,经徐雪寒引荐,朱枫加入潘汉年情报系统,以“朱弥明”之名协助打理中央文库与秘密电台——中央文库“守护者”张唯一,曾在顾顺章叛变后连夜用两辆黄包车转移二十余箱党的档案,彼时正协助潘汉年处理情报工作,急需可靠人手。朱枫的到来,为这条战线注入新力量,同志们亲切地称她“四阿姐”,无关年岁,只因她总把大家的难处揣在心里。

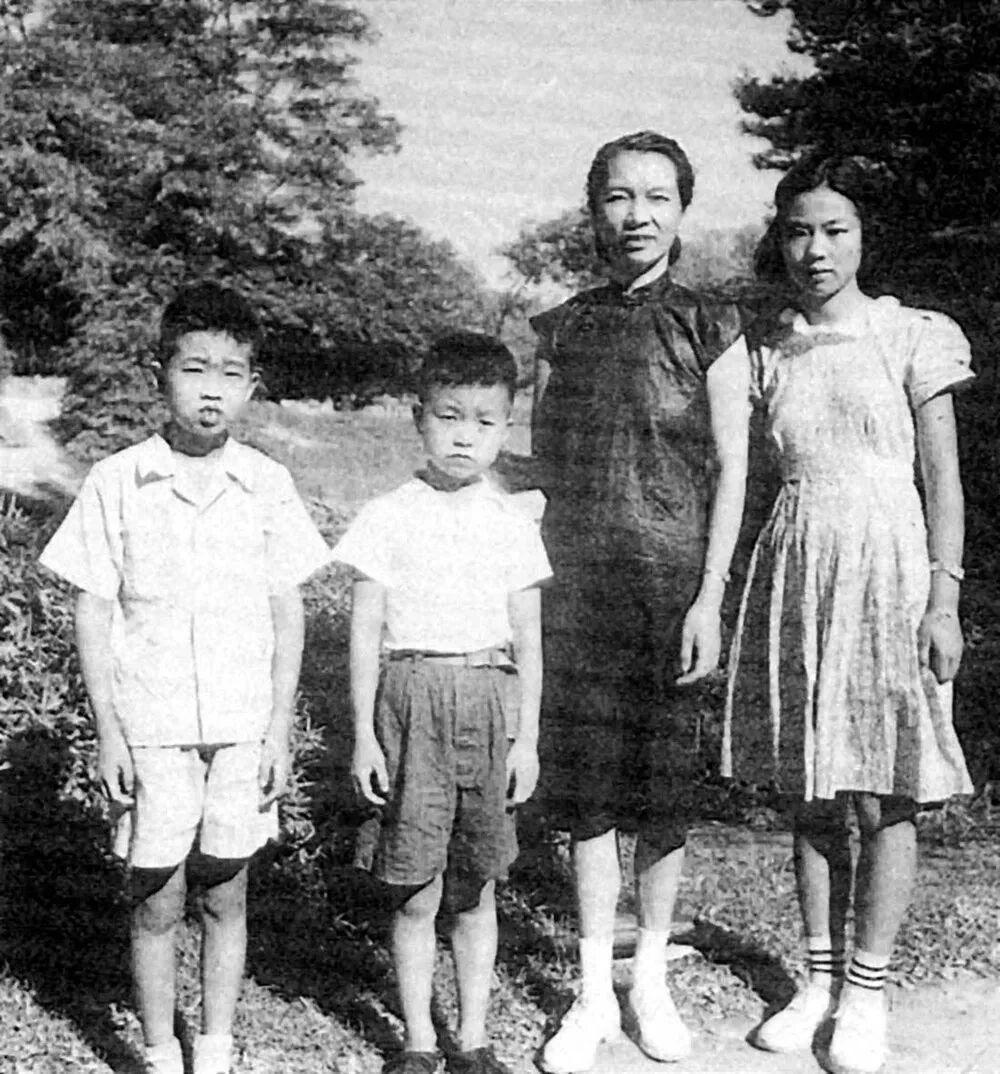

朱枫与儿子、外甥女在上海复兴公园

转年春,后马路一带钱庄密布的四川中路445号挂起了鼎元钱庄的招牌,朱枫以“公方代表”身份坐进柜台,算盘声响里藏着地下党经费周转的乾坤。为应对通胀、保障经费保值,她借鉴镇海老家商号“以物易物”的法子,将党组织经费换成煤炭、洋布等硬通货分销,利润分文上交;偶尔行情波动亏空,便悄悄从首饰盒取银圆补上,从不声张。潘汉年情报系统骨干刘人寿后来感慨:“徐雪寒推荐的朱枫真是了不起!她经手的资金成千上万,自己却干干净净——这样的好同志,到哪里找啊!”

生活中的朱枫,以温柔底色温暖身边同志。鼎元钱庄楼上住着总经理许振东一家,许夫人陈志威后来总记着:“朱先生说话亲切,给孩子递药片会先裹层糖纸;1947年我待产难眠,她搬张凳子陪我织袜,说‘真要生,我陪你去医院,我学过接生能搭上手’。”徐雪寒时任华中银行副行长,从苏北来沪后水土不服总咳嗽,她每天傍晚绕去小菜场挑活鲫鱼,煤炉上炖成奶白的汤,自己却只就咸菜泡饭,谎称“不爱吃鱼”。这份烟火气里的关怀,让紧张的地下工作多了份人情味。

面对危机,朱枫更显胆识。中统的六妹夫某次串门,随口提“最近查得紧,听说有带‘鼎’字的钱庄是共产党的”,她心头一紧却面不改色。随后以“感谢恩师”为名设席,请来沙孟海,邀六妹夫与沙孟海四弟史永(化名沙文威,以中央研究院专员身份打入国民党内部)作陪。彼时沙孟海正因学识深厚受邀为蒋介石修订家谱,在国民党上层有声望,席间挥毫写下“鼎元钱庄”四字,彻底打消六妹夫疑虑。后来上海报纸天天登载这手迹广告,地下据点得以平安无事——一场家宴般的聚会,成了化解危机的关键。

03

香江抉择与孤岛赴命:

华东局统筹下的生死担当

1949年初春,朱枫奉命调往香港,落脚地下党经营的合众贸易公司,负责沪港秘密经济往来与经费筹措。离开上海前,她将长乐路公寓窗台上那盆从镇海老家带来的蜡梅——母亲生前最爱的花,移到战友住处,摸着花枝笑问:“等我回来,还能看到花开吗?”语气里藏着对沪上岁月的眷恋,彼时她与朱晓光已育有两子,而朱晓光因工作需要常驻山东根据地,一家聚少离多,这份牵挂更显厚重。

朱枫和女儿朱晓枫在上海临别前合影

为何对台情报工作由华东局统筹?从史料脉络看,1945年底华中局随新四军撤至山东后改为华东局,其管辖范围不仅涵盖华东地区,更拓展至上海、台湾、香港等华南关键区域,承担着统筹这些地区商贸、情报的重要职责。1949年10月金门战役后,中共高层急需获取台湾核心军事情报,华东局经审慎考量将任务交予朱枫:其一,她有上海地下工作的丰富经验,曾在日本宪兵拷问下坚贞不屈;其二,她与前夫陈绶卿的继女阿菊(非朱枫亲生),彼时随丈夫王朴(时任台湾省警务处电讯管理所主任)定居台湾,为她提供“探望亲眷”的天然掩护;其三,她此前已通过工作接触万景光(华东局对台秘密工作负责人,曾与国民党国防部参谋次长吴石会晤),便于衔接核心情报线。

在香港的日子,朱枫一面协助转移民主人士,一面通过书信与朱晓光维系牵挂。9月24日的信里,她还念叨“阿菊夫妇想我去,人口证寄来了,真是幻想”——字里行间满是对“探亲”表象下风险的清醒认知,也藏着与朱晓光团聚的渴望。10月7日,她的信语气骤变:“兄须去菊处小住两月,勿为我虑,保健为要!”“兄”是她的自称,“小住”二字背后,是对赴台使命的隐晦应许。出发前,她将两个男孩托付给徐雪寒的爱人,把对家人的牵挂深埋心底。1949年11月27日午后,她乘“风信子号”海轮抵达基隆港,阿菊与王朴到码头迎接,无人知晓这位“探亲外婆”身负的绝密使命。

1949年朱枫离港赴台前所摄照片

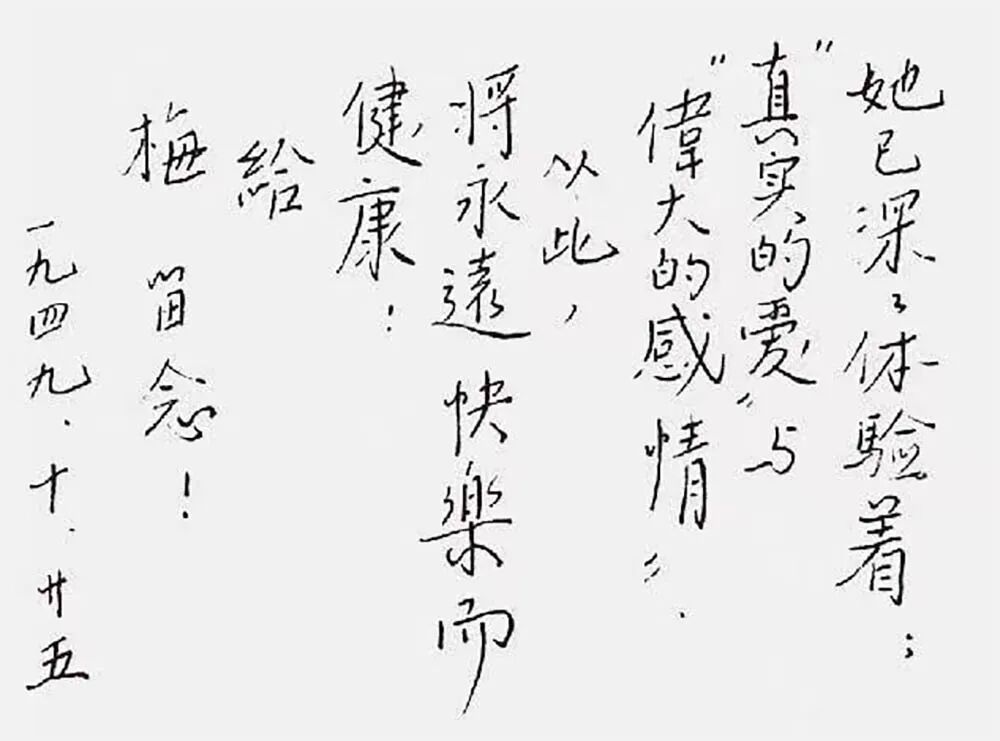

朱枫题赠爱人朱晓光的诗

04

孤岛忠魂与丰碑永铸:

情报战线上的不朽荣光

抵台后,朱枫严格遵照华东局指令,仅单独联系两条关键线索:中共台湾工委书记蔡孝乾(化名“老郑”)与“密使一号”吴石——吴石是国民党“国防部参谋次长”,也是中共安插在敌营核心的秘密情报员,“密使一号”这一代号,既实指吴石本人,更泛指以他与朱枫为代表、深入虎穴的隐蔽战线工作者。

到台次日,朱枫便在台北双十路茶食楼与蔡孝乾接头,传达华东局指示;一周后,又在重庆南路与吴石会面,开启情报搜集工作。吴石从书房秘密保险箱中取出小圆铁盒,内装《台湾战区战略防御图》《金门海防前线兵力配置图》、台湾海峡海流资料等绝密情报。朱枫以惊人的冷静与高效,将这些情报制成微缩胶卷——史料明确记载,情报缩微工作由朱枫完成,三天后便在基隆码头交给华东局特别交通员,经香港火速送往北京,最终呈到毛泽东案头。短短两个月间,她数次传递情报,为大陆掌握台湾防务态势提供关键支撑,正如后来评价所言:“她做情报工作炉火纯青,让高层伤脑筋的难题,都被她办妥,不露蛛丝马迹。”

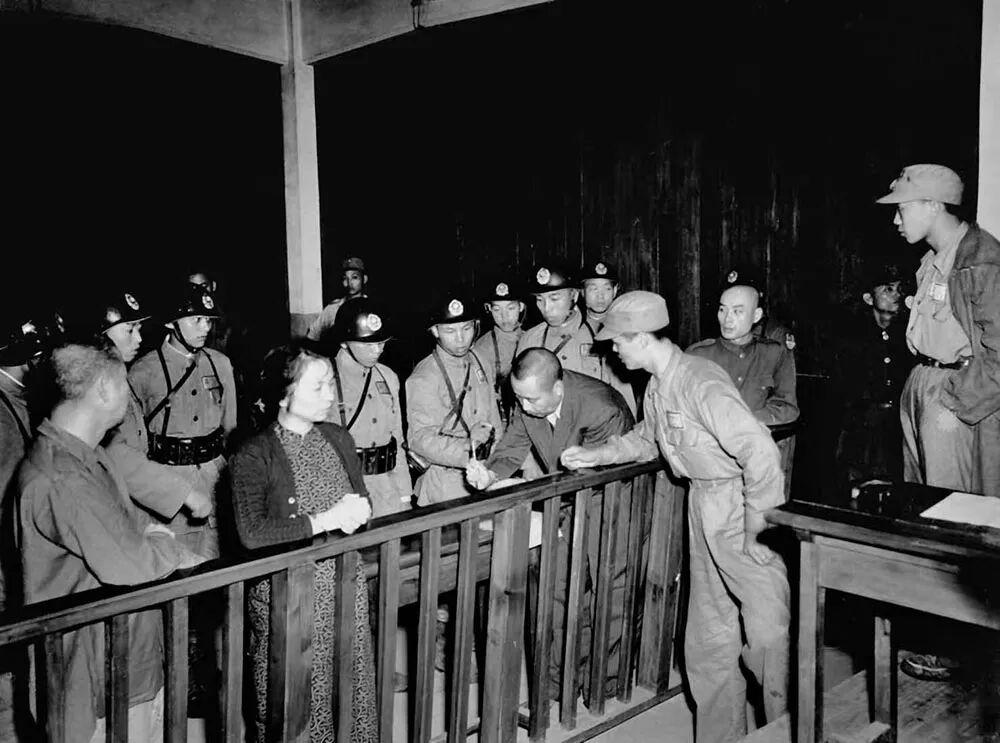

胜利曙光初现之际,危机骤然降临。1950年2月,蔡孝乾被捕叛变,供出朱枫身份。吴石冒险为她签发军用运输机特别通行证,助她飞往舟山躲避,却因叛徒进一步供认行踪而被捕。狱中,她咬碎藏在衣领的金饰吞服明志,虽被敌人强行送医救回,却始终坚贞不屈,未泄露任何党的秘密。1950年6月10日下午,台北马场町乌云蔽日,45岁的朱枫与吴石等英烈被绑赴刑场,枪响时天降细雨,仿佛为这些英雄、为这位从沪上走来的女战士落泪。

1950年6月10日,朱枫、吴石、陈宝仓、聂曦在国民党的军事法庭上

1951年,朱枫便被华东局追认为革命烈士,这一追认并非在70年代,这份早来的追认,是对她革命功绩的肯定。毛泽东得知他们的事迹后,挥笔写下《五律·赞“密使一号”》“惊涛拍孤岛,碧波映天晓;虎穴藏忠魂,曙光迎来早”的诗句。诗中“孤岛”既指地理上的台湾,也喻白色恐怖笼罩的险恶环境;“忠魂”既借代吴石、朱枫等英烈,更凝练了所有隐蔽战线工作者的不朽精神。

多年后,沙孟海将朱枫生前所书小楷捐给浙江省博物馆,那端秀遒劲的笔触里,藏着她在沪上灯下研习的身影,更藏着“完美人格里的深厚文化底蕴”。如今长乐路336号地界老弄堂烟火依旧。徐雪寒曾说“朱枫人如其名”,她恰如深秋红枫,既有炽热信仰,又有温厚底色,用一生诠释了“谌之”的笃信与“弥明”的光明,这份印记,永远留在革命记忆的辉光里。