一部让人放下歧视与偏见,充满爱与包容的电影

前言

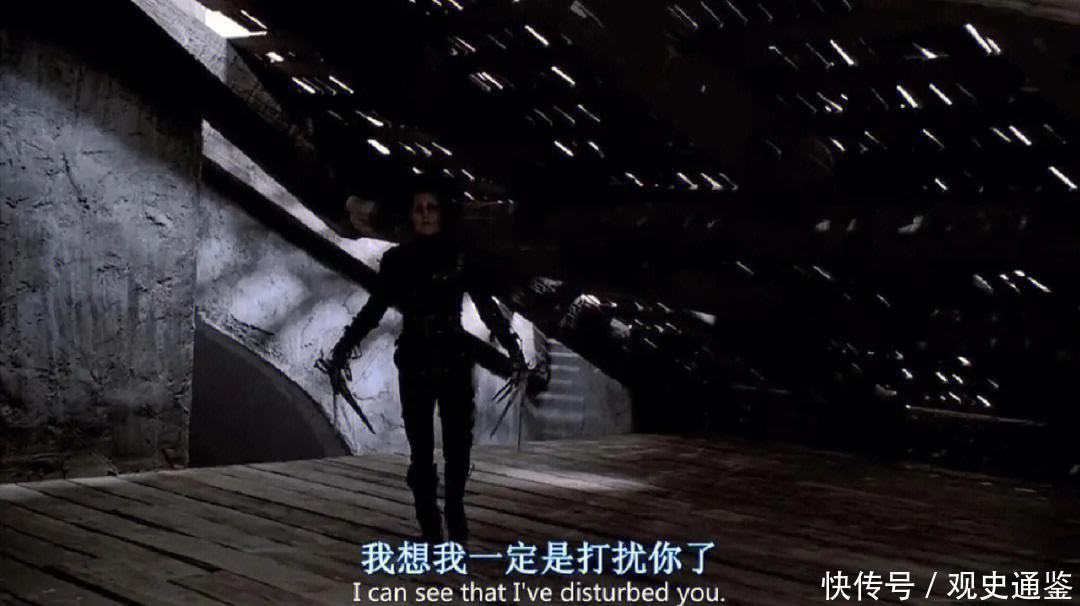

电影《剪刀手爱德华》由著名导演蒂姆·波顿执导,于1990年上映。影片以其独特的视觉风格和情感深度而广受赞誉,成为波顿作品中的经典之一。影片背景设定在一个表面看似平凡但实际上充满离奇之处的小镇,主人公爱德华是一个拥有剪刀代替双手的人造人,他的异样外貌在社会中引发了一系列的反应。

影片不仅在艺术层面上探索了与众不同的美感,还深刻触及了社会对异样者的偏见与怀疑。爱德华因其剪刀手而被视为怪物,然而在表面之下,他展现出的纯真和无邪让人们开始重新审视什么是美丽与人性。影片借助爱德华的故事,对社会的审美标准、人际关系和人类情感进行了深刻而温暖的探讨。

《剪刀手爱德华》不仅在艺术上有着独特的贡献,还在流行文化和时尚领域产生了广泛影响。爱德华的标志性剪刀手形象、他的黑色时尚风格以及对异样之美的呈现,都在后来的时尚、艺术和媒体中留下了深远的烙印。影片让人们反思了美与丑、正常与异样之间的界限,引发了对于社会接纳和尊重多样性的讨论。

电影背景与主题

《剪刀手爱德华》是一部由蒂姆·波顿执导的独特电影作品,于1990年上映。故事背景设定在一个平凡的美国郊区小镇,然而,故事的主人公爱德华却是一个与众不同的存在。他拥有一双剪刀代替双手,这异样的外貌让他在社会中成为了一个谜团、一个“怪物”。

电影以一个年轻女孩金的视角展开,金的家人将爱德华带回家中,试图将他纳入社会。爱德华逐渐展示出他在剪刀手技艺上的天赋,同时也逐渐融入了这个小镇社区。然而,他与金之间的情感却成为故事的高潮,揭示了社会偏见和对异样之美的挑战。

电影主题在于对异样和美丽的深刻探讨。爱德华的剪刀手外貌使他成为了社会视线中的焦点,他所表现出来的独特美感与众不同,使他成为一种异样的美。这种异样也引发了社会对他的误解、恐惧和偏见。电影通过金以及其他角色的互动,突显了社会对异样的态度如何影响了个体的认同感和自尊心。电影也探讨了标准化美与异样之间的对立关系,以及对标准美的追求如何掩盖了多样性和独特之美。

导演蒂姆·波顿通过这个故事提出了对社会的批判。他通过爱德华的经历,暗示了社会对于与主流标准不同的个体的排斥和孤立,以及对异样之美的缺乏认知。这种社会批判同时也引发了观众对于自身价值观和审美观的反思。电影中对美的诠释不再局限于外表,而是通过爱德华的剪刀手技艺和内心情感的传达,重新定义了美丽的含义。

异样的审美观察

主人公爱德华的外表和形象在电影《剪刀手爱德华》中具有强烈的独特性,其中他剪刀手的异样造型成为整个故事的视觉焦点。爱德华的外貌以一双剪刀代替双手,这一异样的身体特征为他赋予了不同寻常的视觉印象。这种造型不仅显著突出了他与常人的不同,也暗示了他的脆弱和特殊性。

爱德华的剪刀手造型不仅在故事中引起了小镇居民的好奇和惊讶,也通过电影画面直观地传达了他的孤独和隔阂。他的异样外貌成为他与常规社会之间的一道隔阂,使他无法像其他人一样进行日常的活动,例如穿衣、吃饭等。这种身体的异样性强调了他与主流社会的脱离感,营造出一种深刻的情感张力。

而正是这种异样的造型,使得爱德华成为小镇居民关注的焦点,也让他成为一种特殊的存在。他的剪刀手技艺不仅在艺术创作中表现出独特的美感,也成为了他与世界交流的媒介。这种异样造型带来的身份认同和情感表达,贯穿了整个电影,将爱德华的内心世界与外在形象紧密联系在一起。

在小镇居民的眼中,爱德华的剪刀手造型显然不符合传统的审美观念,因而引发了误解、怀疑和恐惧。这一对立关系凸显了社会对于与众不同的异样之美的拒绝和排斥。爱德华的异样造型与常规审美标准的对立,不仅在外表上显现,更在他的行为和生活方式中得以体现。

他无法像其他人一样进行常规的生活活动,这使他在社会中显得与众不同。然而,正是这种不同使他有了与众不同的视角和创造力,他的剪刀手技艺成为了他表达情感和理解世界的独特方式。影片通过这种对立,强调了异样之美的重要性,让观众重新审视传统审美标准所限制的局限性。

电影通过爱德华的故事,表达了异样之美的深刻内涵。他的剪刀手不仅成为了他的标志,也成为了他与世界交流的方式。在小镇居民开始理解和接纳爱德华的瞬间,观众被提醒去超越表面的差异,去探索内心的独特之美。这种对立关系不仅营造了影片的情感张力,也传达了一个重要信息:异样之美能够打破常规的局限,带来新的视角和体验。

爱德华的剪刀手造型在小镇居民中产生了强烈的吸引力。他的外表与常规审美标准迥然不同,使他成为了社会中的异类,这种独特性引发了人们的好奇心。他的剪刀手技艺更是吸引了人们的注意,将日常物品转化为艺术品,展示出一种异样之美。这种吸引力不仅体现在小镇居民,也包括了电影观众,让他们愿意深入了解和理解爱德华的内心世界。

异样也引发了排斥和误解。小镇居民因为对爱德华外貌的不理解和恐惧,对他产生了疏远和歧视。这种排斥在角色之间产生了摩擦和冲突,加深了爱德华的孤独感。他的剪刀手造型成为了他与常人交流的障碍,使他难以融入社会,产生了一种深刻的孤立感。

这种异样也在一些人之间产生了共鸣和情感纽带。爱德华的特殊情况使他能够理解和感受到其他人内心的痛苦和渴望。他与小镇居民中的一些人建立起了情感的共鸣,通过他们共同的异样经历,形成了一种特殊的情感纽带。特别是与金之间的情感关系,更是在异样的背景下诞生了一种纯真而深刻的情感共鸣,将两个不同世界的人连接在一起。

美丽的审美观察

爱德华与金之间的情感旅程是一个典型的例子。他们之间的情感发展从好奇和亲近逐渐演变为深刻的爱意,这种情感纽带不仅表现出两个截然不同世界的人之间的共鸣,也传递出美丽所具有的无与伦比的力量,它能够跨越外表和常规,触及灵魂深处,让人们超越物质的界限去追寻真正的美。

美丽在电影中还通过艺术创作得到了生动呈现。爱德华以剪刀手技艺创作出令人叹为观止的艺术作品,他将寻常物品转化为独特的美丽。这种创作不仅展示了他的独特审美,也强调了美丽的主观性和多样性。爱德华的创作成为了他表达情感和理解世界的重要方式,也传递了一种通过艺术创作去发现美丽的内在力量。

美丽也在社会环境中得到了深刻描绘。小镇居民对爱德华的初始反应是误解和排斥,但随着时间的推移,他们逐渐开始欣赏和理解他的剪刀手技艺所创造的美丽。这种社会环境中美丽的展现,强调了美丽在改变人们看待事物的角度和态度方面的作用。它反映了美丽具有改变人心、影响社会的力量,能够打破传统的偏见和局限。

电影中的美丽也在爱德华的眼中得到了独特的演绎。虽然他的外表与常规审美标准不符,但他通过剪刀手技艺,将平凡的事物转化为艺术之美。他通过剪刀手的巧妙运用,为人们带来了不同寻常的美感,将寻常物品赋予了新的生命和价值。他的创作不仅展示了他对美的独特理解,也反映出内心深处的情感和渴望。

美丽在电影中还成为了情感的纽带,影响了角色之间的互动和情节发展。爱德华的美丽创作不仅吸引了小镇居民的注意,也改变了他们对他的看法和态度。他的创作激发了小镇居民内心深处的情感,使他们逐渐超越了外表的异样,看到了内心的美丽。这种美丽的情感纽带不仅改变了角色之间的关系,也推动了故事情节的发展。

角色发展与情感表达

影片中主人公爱德华的成长和变化是故事情节的核心,他从最初的孤立逐渐走向被接纳的过程充满情感的张力。爱德华一开始以剪刀手的异样外貌被小镇居民视为怪物,他的存在在社会中引发了冷漠和畏惧。然而,随着时间的推移,他通过剪刀手技艺创造出独特的美丽,逐渐打破了社会对他的偏见,赢得了人们的尊重和认可。

异样和美丽对爱德华内心情感产生了深远的影响。起初,他因为自身的异样感到孤独和自卑,缺乏自信和自尊。然而,随着他的剪刀手技艺得到发展和展示,他开始在创作中找到了自我价值的认同,逐渐建立起内心的自信。他的创作不仅成为一种表达,更是他对世界的独特理解和情感投射。

其他角色在对爱德华异样和美丽看法的变化中起到了重要推动作用。小镇居民从最初的冷漠和歧视,逐渐开始欣赏和理解爱德华的剪刀手技艺所创造出的美丽。他们的态度转变不仅带动了社会氛围的改变,也为爱德华的成长提供了重要的支持和鼓励。特别是金,她与爱德华之间的情感纽带成为影片情节发展的关键,她从最初的好奇和善意逐渐演变为真挚的情感,她对爱德华的接纳和理解成为整个故事的情感高潮。

结语

通过《剪刀手爱德华》这部电影,我们深入探索了异样与美丽在人际关系、情感表达以及社会观念中的错综复杂影响。影片以主人公爱德华的独特剪刀手外貌为切入点,展现了社会对异样的态度和常规审美标准的限制。

正是这种异样使得他能够创造出独特的艺术之美,重新定义了美丽的内涵,将其从肤浅的外表转变为一种深刻的情感和精神的表达。这种异样之美不仅在爱德华与金之间的情感中发挥着作用,还通过他的创作影响了整个社会环境,改变了人们的看法和态度。

影片深刻揭示了传统审美标准的局限性,呼吁我们超越外貌去认识和尊重每个人的独特之处。美丽并不局限于外表的华丽,更体现在情感交流、艺术表达以及情感共鸣中。爱德华的剪刀手技艺成为了他沟通世界的媒介,也成为了他赢得理解和接纳的桥梁。与此同时,影片中的人物关系和情感纽带也传递了一种强大的情感力量,让我们体会到美丽在引导人与人之间的连接方面所具有的深远意义。

《剪刀手爱德华》以其独特的视角和情感张力,引导观众反思社会对异样与美丽的认知,唤起了对个体独特性和情感纽带的思考。这部电影不仅是一次视觉和情感的享受,更是一面镜子,让我们重新审视美丽的内涵和价值。通过爱德华的成长历程和他与周围世界的互动,我们被引导去重新定义美丽,从而更加深刻地理解和欣赏多样性所带来的美丽。

参考文献

贾樟柯(2010),《异类的美学》,《电影艺术》。

郑景华(2015),《后现代美学视野下的异样美》,《美学研究》。

陈传亮(2005),《剪刀手的美学之旅》,《电影评论》。

何大为(2010),《爱德华剪刀手》——超越异类的审美实践,广西师范大学出版社。

苏珊·斯通(2002),《剪刀手爱德华》——导演蒂姆·伯顿访谈录,广西美术出版社。